France : 60 ans d’exception(nelle?) culture

L’opinion internationale s’est émue le 15 et 16 avril dernier alors que la cathédrale Notre Dame de Paris prenait feu. Un événement qui a marqué les esprits en France comme en Espagne où les dispositifs de sécurité de la Sagrada Familia ont été renforcés. L’hexagone s’apprête à fêter les soixante ans de la création de son ministère de la Culture dans ce contexte si particulier. Retour sur soixante ans de politiques culturelles.

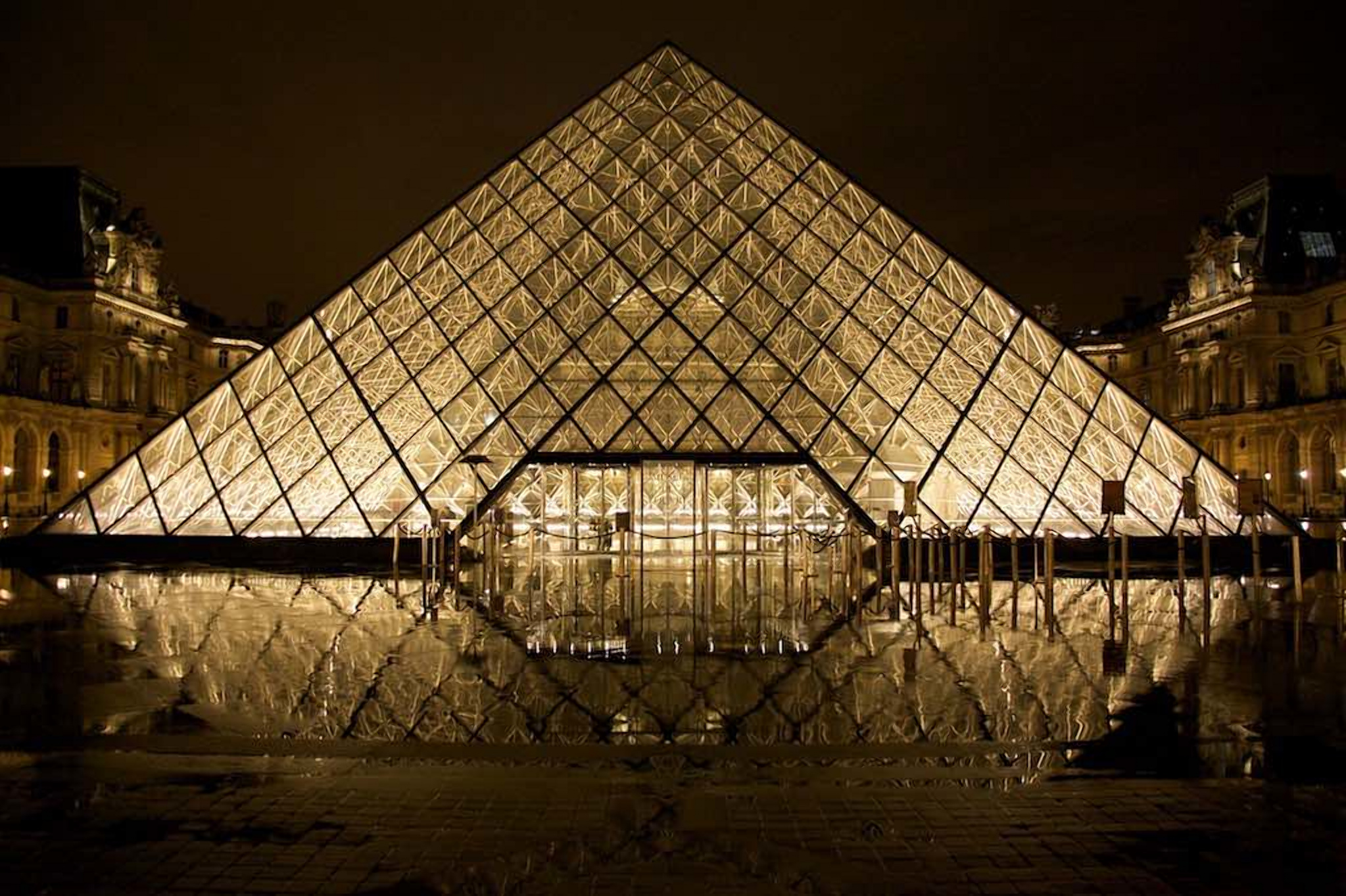

Alors que l’Espagne est gouvernée par Franco, un pays frontalier assiste non sans quelques querelles à la création d’une institution qui va considérablement changer son paysage artistique. Il s’agit de la France dont le général De Gaulle tient à l’époque les rênes. 1959 : les Français connaissent un théâtre national, la Comédie-Française, institution toujours réputée aujourd’hui et cinq centres dramatiques nationaux. L’emblématique Palais du Louvre n’est pas encore réputé pour son éblouissante collection d’œuvres d’art mais pour son ministère des Finances. Le Quai d’Orsay, n’abrite pas le Ministère des Affaires étrangères mais une gare-hôtel. Les plus aisés qui possèdent la télévision regardent l’unique chaîne de télévision disponible et écoutent de la musique sur des disques vinyles. Ce contexte n’empêche pas la création, prolifique, d’œuvres populaires. Un art qui se positionne contre l’État avant que le général De Gaulle nomme André Malraux à la tête d’un nouveau ministère : le ministère des Affaires culturelles.

« Une aventure incertaine »

Augustin Girard, à l’époque collaborateur d’André Malraux traduit l’incroyable défi que constituait un tel projet à l’époque : c’était « une aventure incertaine dont le succès était improbable ». Les dérisoires sommes accordées pour sa création et les conflits sur la vision de la culture à promouvoir rendaient l’entreprise compliquée. André Malraux à l’origine des politiques se voit surnommé « la Pythie sans crédits ». Le politicien, homme de lettres et ancien résistant entend développer une « culture d’État » contrairement aux pays anglo-saxons où la conception commerciale et privée de la culture prime. De Gaulle et Malraux mettent en avant la spécificité du marché culturel et la nécessité d’intervenir pour le réguler afin que chacun puisse avoir accès au « patrimoine de l’humanité ». Cet objectif a, depuis le décret fondateur du ministère de la Culture du 24 juillet 1959, toujours été reconduit. Il s’agissait et il s’agit toujours aujourd’hui : de « rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d’assurer la plus vaste audience à (son) patrimoine culturel (…) ».

Accès à la culture en débat

Cette démocratisation culturelle, comme en Espagne après la dictature de Franco, s’inscrit au cœur des missions du ministère de la Culture à travers les années, sous des approches différentes. Malraux déclarait : « je ne suis pas solidaire d’une conception culturelle qui serait disons aristocratique pour dire un mot bienveillant » sans pour autant percevoir le rôle important des médias et de l’école dans ce processus comme il est maintenant question aujourd’hui. Malraux pensait l’urgence de la démocratisation culturelle sous le prisme des œuvres d’art et de l’esprit. Pour cela, il créa les Maisons de la Culture pour que les Français puissent être en contact direct avec les œuvres d’art et s’approprient la culture commune. Sous l’ère du ministère de la culture de Jack Lang dans les années 80, la notion de culture va s’étendre au-delà de la culture légitime puis la démocratisation culturelle en marche va peu à peu s’essouffler.

L’exception culturelle française, enjeu central

Cette attention précoce à la culture ne se retrouve pas systématiquement dans d’autres pays. Elle explique en partie «l’exception culturelle française », résultat d’un maillage territorial d’institutions culturelles entrepris par Malraux puis des ministres de la culture suivant. Fortement développée depuis les années 80, l’Unesco la protège dans sa convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle signée en 2005. Elle vise à prendre en considération le fait que certains produits et notamment les produits culturelles s’inscrivent en dehors des logiques de marché et nécessitent une intervention dans tous les secteurs des industries culturelles pour soutenir la créativité. Une conception interventionniste en adéquation avec celle de l’Espagne. De cette exception ont découlé plusieurs lois : sur le prix unique du livre, sur les systèmes d’aides au cinéma avec le Centre national de la cinématographie, sur la lutte contre le piratage de la musique et des jeux vidéo ou encore sur le droit d’auteur. Des lois toujours en vigueur et influentes aujourd’hui en France. Néanmoins, la vision de la culture instaurée par Malraux va progressivement s’estomper au fil du temps pour laisser place à l’émergence des industries culturelles dans les années 90.

Entre culture et industries culturelles

Comme en Espagne, s’implémente peu à peu puis de façon significative en France les industries culturelles qui éditent, produisent et diffusent des biens et services culturels reproductives tels que les livres, les magazines, les courts et longs métrages, les programmes télévisés… En opposition au secteur culturel qui comprend l’architecture, le spectacle vivant, les arts visuels, le patrimoine et l’enseignement culturel. Ce flou entre culture et industries culturelles est toujours prégnant aujourd’hui comme la question d’un « Pass Culture » expérimenté à la rentrée 2018 vient le rappeler. Afin de faciliter l’accès à la culture aux jeunes, le ministère a mis en place une application gratuite répertoriant l’ensemble des offres artistiques et culturelles à proximité. Alors qu’il s’agissait avant de financer des institutions culturelles pour créer des spectacles, le « Pass Culture » part de la demande pour déterminer une offre. Certains opposants à ce Pass pointent la nouvelle place que prend le spectateur avec ce dispositif : il devient un simple consommateur. Un « changement de paradigme, du « tout culturel » au « tout économique » » qui selon le doctorant en sociologie à l’EHESS, Quentin Fondu, spécialiste des politiques culturelles, précède le gouvernement d’Emmanuel Macron.

Contrairement à l’Espagne, le ministère des Sports est séparé du ministère de la Culture qui depuis l’ère Macron ne s’intitule plus « ministère de la Culture et de la Communication » mais seulement « ministère de la Culture ». Ce changement de nom est-il symptomatique d’une volonté de retourner à l’acceptation classique de la culture comme étant un art avant d’être une industrie ? Il est possible de s’interroger sur ce point.

Alizée Le Diot